«Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations» (en anglais, «An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations»), ou plus simplement la «Richesse des nations», est le plus célèbre ouvrage d’Adam Smith. Publié en 1776, c’est le premier livre moderne d’économie.

Adam Smith y expose son analyse sur l’origine de la prospérité récente de certains pays, comme l’Angleterre ou les Pays-Bas. Il y développe des théories économiques sur la division du travail, le marché, la monnaie, la nature de la richesse, le «prix des marchandises en travail», les salaires, les profits et l’accumulation du capital. Il examine différents systèmes d’économie politique, en particulier le mercantilisme et la physiocratie. Il développe aussi l’idée d’un ordre naturel, le «système de liberté naturelle», résultant de l’intérêt individuel se résolvant en intérêt général par le jeu de la libre entreprise, de la libre concurrence et de la liberté des échanges. «La Richesse des nations» reste à ce jour un des ouvrages les plus importants de la discipline, il est le document fondateur de la théorie classique en économie et, selon certains, du libéralisme économique.

1776, bientôt 250 ans. En théorie, les choses semblent claires : l’ordre naturel résultant de l’intérêt individuel doit grâce aux libertés d’entreprendre et de commercer, se muer en un intérêt général qui permet en retour, à la nation entière de s’enrichir. En un mot, l’enrichissement de certains profite au final à tous.

Un rouage manque dans cette belle articulation, inhérent à la constitution de cette nouvelle discipline qui, dès l’origine – et le mécanisme s’est fortement développé par la suite – a voulu se revendiquer des sciences dures. Une société ne se résume pas à des agrégats monétaires.

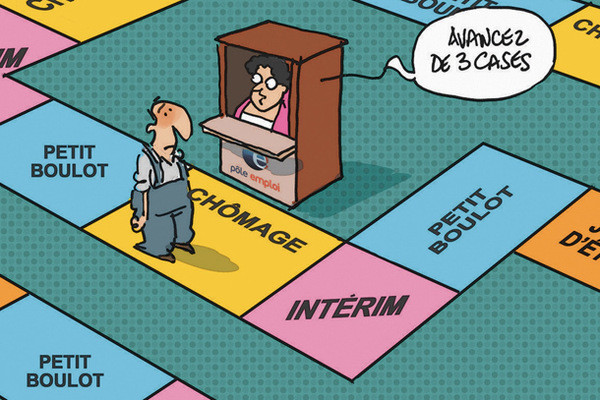

Deux contributions récentes viennent nous rappeler que la «richesse des nations» n’est pas qu’une question d’accumulation mais également de répartition. Parce qu’un corps social est avant tout constitué et mû par des affects, l’existence et la perception de trop fortes inégalités de richesses peuvent aussi être sujets d’appauvrissement.

Dans sa chronique au Monde du 07 Avril 2018 sous le titre évocateur «La Russie poutinienne se caractérise par une dérive kleptocratique sans limites» (ici), l’économiste Thomas Piketty explique que le désastre soviétique a conduit à l’abandon de toute ambition de redistribution dans la Russie poutinienne.

Reprenons, compte tenu de son intérêt, un large extrait de cette chronique : «Le démantèlement de l’Union soviétique (URSS) et de son appareil productif conduit à une chute du niveau de vie en 1992-1995. Le revenu par habitant remonte à partir de 2000 et se situe en 2018 à environ 70 % du niveau ouest-européen en parité de pouvoir d’achat (mais deux fois plus bas si l’on utilise le taux de change courant, compte tenu de la faiblesse du rouble). Malheureusement, les inégalités ont progressé beaucoup plus vite que ne le prétendent les statistiques officielles, comme l’a montré une étude récente réalisée avec Filip Novokmet et Gabriel Zucman (disponible sur Wid.world).

Plus généralement, le désastre soviétique a conduit à l’abandon de toute ambition de redistribution. Depuis 2001, l’impôt sur le revenu est de 13 %, que votre revenu soit de 1 000 roubles ou de 100 milliards de roubles.

Même Reagan et Trump n’ont pas été aussi loin dans la démolition de l’impôt progressif. Il n’existe aucun impôt sur les successions en Russie, ni d’ailleurs en Chine populaire. Si vous voulez transmettre votre fortune en paix en Asie, mieux vaut mourir dans les anciens pays communistes, et surtout pas dans les pays capitalistes, Taïwan, Corée du Sud ou Japon. Mais là où la Chine a su préserver un certain contrôle sur les sorties de capitaux et les accumulations privées, la Russie poutinienne se caractérise par une dérive kleptocratique sans limites. Entre 1993 et 2018, elle a réalisé des excédents commerciaux gigantesques : environ 10 % du produit intérieur brut (PIB) par an en moyenne pendant vingt-cinq ans, soit au total de l’ordre de 250 % du PIB (deux années et demie de production nationale). En principe, cela aurait dû permettre l’accumulation de réserves financières du même ordre : c’est d’ailleurs à peu près la taille du fonds souverain public accumulé par la Norvège, sous le regard des électeurs. Mais les réserves officielles russes sont dix fois plus faibles : à peine 25 % du PIB.

Où est passé l’argent ? Selon nos estimations, les actifs offshore détenus par de riches Russes dépassent à eux seuls une année de PIB, soit l’équivalent de la totalité des actifs financiers officiels détenus par les ménages russes. Autrement dit, les richesses naturelles du pays (qui, soit dit en passant, auraient mieux fait de rester dans le sol pour limiter le réchauffement climatique) ont été massivement exportées pour alimenter des structures opaques permettant à une minorité de détenir d’énormes actifs financiers russes et internationaux.

Ces riches Russes vivent entre Londres, Monaco et Moscou ; certains n’ont jamais quitté la Russie et détiennent leur pays via des entités offshore ; de nombreux intermédiaires et des sociétés occidentales ont également récupéré au passage de grosses miettes, et continuent de le faire aujourd’hui dans le sport ou les médias (on appelle parfois cela de la philanthropie). L’ampleur du détournement est sans équivalent dans l’histoire».

Le système poutinien est sans doute un modèle pour beaucoup de dirigeants occidentaux mais surtout un démenti du vœu pieux d’Adam Smith. Si la Russie s’enrichit, la nation et donc le peuple s’appauvrit. A sa décharge, il ne pouvait prévoir la mondialisation à outrance des économies et sa sur-financiarisation.

Pour brutale qu’elle puisse être, la dérive kleptocratique du système russe est déjà rampante dans nos sociétés et prend d’autres formes plus insidieuses : corruption, marchés truqués, règles de la concurrence tronqués, entente sur les prix, décriminalisation des délits financiers…

Sous la plume de Michael Savage, The Guardian publie ce jour un article intitulé : «Richest 1% on target to own two-thirds of all wealth by 2030» (ici).

Ce travail fait référence aux projections alarmistes réalisées par The House of Commons library qui suggère que sur la base des évolutions constatées depuis la crise financière de 2008, le «top 1%» devrait détenir 64% de la fortune mondiale en 2030.

Le quotidien britannique précise : «Since 2008, the wealth of the richest 1% has been growing at an average of 6% a year – much faster than the 3% growth in wealth of the remaining 99% of the world’s population. Should that continue, the top 1% would hold wealth equating to $305tn (£216.5tn) – up from $140tn today.

Analysts suggest wealth has become concentrated at the top because of recent income inequality, higher rates of saving among the wealthy, and the accumulation of assets. The wealthy also invested a large amount of equity in businesses, stocks and other financial assets, which have handed them disproportionate benefits».

La même question se pose : est-ce que les nations s’enrichissent pour autant ?

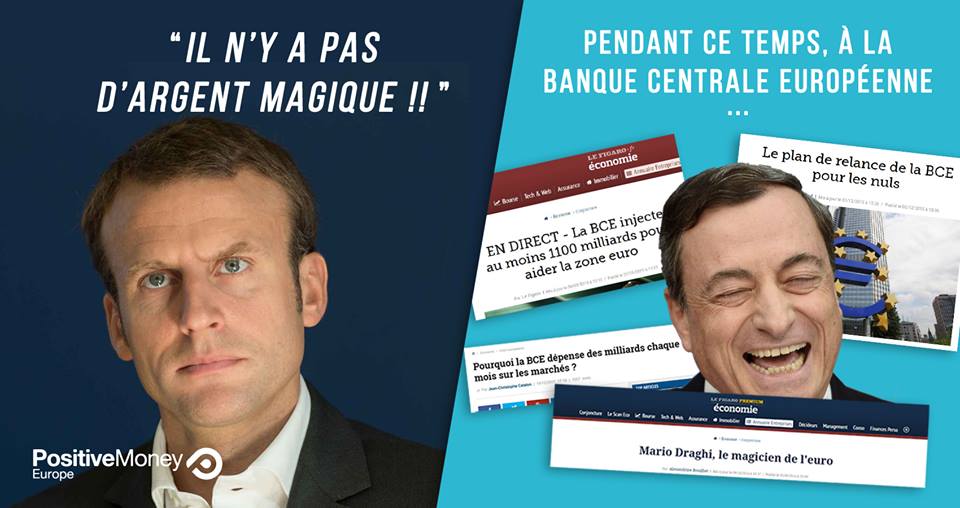

L’abandon progressif dans les pays occidentaux du principal levier à la disposition de l’Etat, la politique fiscale, pour réguler ces accroissements de richesse et assurer une répartition des gains de la croissance profitable à l’ensemble de la nation et la persistance quand ce n’est le développement sous d’autres formes de places de non droit fiscal, les paradis fiscaux avec la complicité des mêmes États, nous donnent malheureusement la réponse et valide les projections précédentes.

MM.