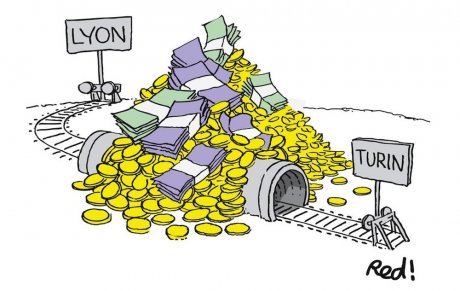

Vincent Crouzet, l’un des meilleurs connaisseurs des affaires Areva / Uramin, nous rappelle dans un billet publié ce jour sur le blog de Médiapart (ici), les anciennes fonctions (Président du Conseil de Surveillance) dans ce Groupe au moment de la folle et catastrophique aventure Uramin, de Jean-Cyril Spinetta, auteur d’un rapport sur « l’avenir du transport ferroviaire ».

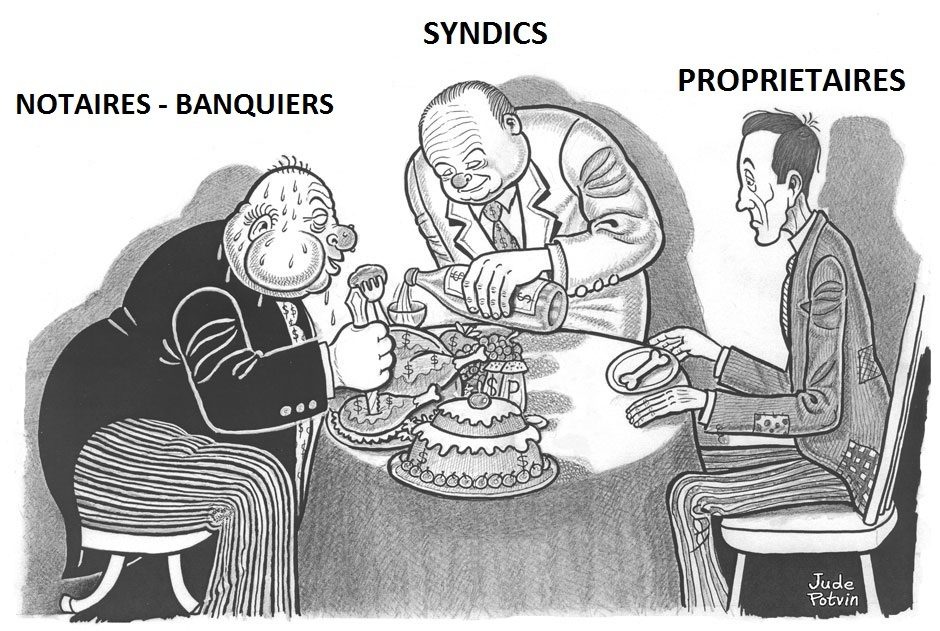

Nous pourrons également consulter l’article de Martine Orange « le Rapport téléguidé pour justifier le démantèlement de la SNCF » du 15 Février dans Médiapart (ici). Pour faire simple, on est en face d’un Rapport très français, marqué du sceau de la complaisance des réseaux incestueux privés-publics. Un rapport du style : « donne-moi les réponses, je t’écris les bonnes questions »…

Le moins que l’on puisse dire c’est que ce Jean-Cyril Spinetta n’a pas fait l’objet d’une grande clairvoyance lors de ses fonctions chez Areva. Plus étonnant, mais très révélateur surtout avec le recul, il défend la gestion du Groupe, y compris l’acquisition d’Uramin, quand il en était le Président. Même devant l’évidence, il y a une incapacité à reconnaître ses erreurs, attitude tellement répandue dans la haute administration, publique ou privée, qu’elle n’est sans doute pas étrangère à la multiplication de scandales et d’échecs industriels. S’il ne s’agissait que de Jean-Cyril Spinetta… mais la liste de ces grands commis / gestionnaires titulaires de casseroles (quand ce n’est de batteries entières) qui continuent à donner leurs conseils de « bonne gestion », et vous dire ce que l’on doit « impérativement faire », est longue. Ce que l’on oublie souvent c’est que derrière ces rapports et conseils, il y a certes de l’argent public, mais surtout des salariés et leurs familles, des sous-traitants, des fournisseurs et tant d’autres qui deviennent victimes de l’incompétence de certains. Nous n’en ferons pas la liste ici, arrêtons nous juste sur le plus emblématique d’entre eux, Conseil depuis des dizaines d’années de la plupart des leaders politiques et des propriétaires ou dirigeants de grands groupes, Alain Minc.

L’hebdomadaire Marianne du 25 Août 2015 résume parfaitement son aura visionnaire : « On l’aime bien, Alain Minc. Il y a chez lui une mystérieuse force d’inertie face aux signes avant-coureurs d’une catastrophe ». En janvier 2008 déjà, alors que tous les indicateurs viraient au rouge foncé, notre Pythie libérale expliquait que «le système financier» est «régulé avec un doigté tel qu’on éviterait une crise, qui aurait pu être quand même de l’ampleur des très grandes crises financières qu’on a connues dans le passé !» Et d’ajouter : «C’est quand même un univers au fond qui est très résilient, qui est très bien régulé». Il concluait ainsi : «L’économie mondiale est plutôt bien gérée». Puis, en juin 2008, trois mois avant un crash qui allait mettre à terre l’économie mondiale : «Le risque de grand dérapage est a priori passé».

D’un côté, il y a la parole officielle, donc labellisée vraie, tenue par des personnes n’ayant aucune ou une faible légitimité à la tenir. Mais leur appartenance à un système de cooptation consanguin public-privé valide sans autre contrôle ou contradiction leurs propos et propositions. D’un autre côté il y a ceux, et au premier rang les lanceurs d’alertes, au fait des réalités de la gestion quotidienne des organisations, de leur insuffisance et parfois de leurs errements et fautes, qui peinent à se faire entendre. Mais que vaut cette parole ? Rien, on l’aura compris. Mais avant d’en arriver là, cette parole va passer par toutes les couleurs de l’ignominie : mensonge, chantage, vengeance… folie même… Surtout ne posez pas la question de savoir si le Sir Jean-Cyril Spinetta est le mieux avisé et désintéressé pour parler du statut des cheminots, surtout n’osez pas la question de savoir si ses liens économiques, politiques et sociologiques en font le meilleur observateur de « l’avenir du transport ferroviaire », surtout ne pensez pas même à demander si sa cruelle absence de clairvoyance lors de son passage chez Areva ne serait pas de nature à le disqualifier d’entrée pour une telle réflexion.

Nous avons tous connu dans nos carrières professionnelles des gens, honnêtes et impliqués, définitivement disqualifiés à l’accession à certains postes hiérarchiques plus élevés, pour des petites erreurs aux conséquences sans comparaison avec l’affaire Uramin. Et ne parlons même pas des lanceurs d’alerte disqualifiés à jamais moralement et professionnellement, pour… avoir simplement fait leur travail et respecté leurs obligations.

Beaucoup de nos donneurs de leçons ne peuvent pas en dire autant…

MM.

Quand la toxicité a bon dos

Quand la toxicité a bon dos