Vaste débat que nous souhaiterions mener, avec toute la conscience de sa difficulté.

La question est : la satisfaction des revendications (on ne se pose pas ici la question de leur légitimité) de certains, l’amélioration de leurs conditions de travail et d’existence, contribuent-elles à l’amélioration des conditions de tous ?

S’il est vaste, ce questionnement est très concret puisqu’il nous interroge quelque part sur la notion d’intérêt général.

Les intérêts de certains font-ils l’intérêt de tous ? Est-on dans une approche moderne de l’intérêt général ou dans sa conception d’ancien régime, celle du bien commun ?

Par nature, ce qui relève de l’intérêt général doit être en mesure d’impacter la vie de chacun. Défendre la cause de la déforestation où qu’elle soit, procède de l’intérêt général car nous savons aujourd’hui, scientifiquement, que chaque espace déforesté a une incidence négative et peut-être irréversible sur la planète entière et sur chaque individu, où qu’il soit et quel qu’il soit.

Par contre, quand des politiques défendent l’idée de privilégier une catégorie sociale sous prétexte que l’amélioration de sa propre condition impactera positivement tous les membres de la société, font-ils œuvre d’action en faveur de l’intérêt général ?

Assurément non, l’amélioration de la santé des uns ne fait pas nécessairement le bonheur de tous. L’argument tenu par les défenseurs de ce type de postulat repose en réalité sur la notion de bien commun. Certains biens seraient donc considérés faire parti d’un patrimoine commun (par exemple la santé des entreprises pour certains, la santé tout court pour d’autres) ce qui justifierait que la satisfaction de leur bien-être soit indiscutable car répondant à un besoin commun. C’est une vision en fait très «entrepreneuriale» de l’intérêt général où celui qui possède du capital, un savoir, une pratique, une technique… serait aussi le détenteur d’une vérité commune à laquelle l’ensemble de la société devrait adhérer. Nous sommes très loin de l’intérêt général des Lumières qui est la négation même de la propriété individuelle, professionnelle, sectorielles ou corporatiste.

Faisons un petit détour par l’actualité pour essayer de comprendre comment cela s’enchaîne dans les discours et dans les faits.

El Mundo du 11 Juin 2018, sous le titre « 18 condenados por la financiación ilegal del PP valenciano », ici, nous informe de la condamnation de 18 politiciens espagnols dans l’affaire du financement illégal du Parti Populaire de Valence en Espagne, notamment au travers du blanchiment d’argent d’activités illégales. Cette affaire et d’autres ayant touché le parti de la droite espagnole expliquent la destitution récente du gouvernement par une motion de défiance du parlement. «El Partido Popular de la Comunidad Valenciana financió ilegalmente las campañas para las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales del 2008 a través de la tramaGürtel. Así lo da por probado el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, que este lunes ha impuesto penas de prisión que van desde los cuatro meses a los seis años y nueve meses a 18 de los 20 acusados en el juicio a la rama valenciana de la trama corrupta. La sentencia condena por tres delitos electorales (municipales, autonómicas y generales), así como por falsedad documental continuada y por fraude fiscal».

L’argumentaire des juges est pour le moins intéressant: ce n’est parce qu’un parti politique défend, par son existence même, la possibilité d’un droit fondamental, d’un véritable intérêt général en démocratie, celui de pouvoir voter pour des forces diverses, qu’il est en droit de s’exonérer des obligations qui s’imposent à tous. Le parti défend ainsi un bien commun à tous mais dans son seul intérêt.

Une fois de plus, la santé des uns, ne fait pas le bonheur de tous, pire elle peut violer ce qui fait que l’intérêt général existe, la loi.

Ce n’est pas la même musique au Mexique. Le New-York Times, dans son édition du 11 Juin 2018 titre «Mexico Could Press Bribery Charges. It Just Hasn’t.», ici.

Nous parlons ici du plus grand scandale de corruption de l’histoire de l’Amérique du sud, du nom du géant brésilien de la construction Odebrecht, qui a déjà déstabilisé bon nombre de pays du continent et envoyé en prison de multiples protagonistes, hommes d’affaires et politiques. «Mexico’s government has enough evidence to charge officials connected to one of the biggest corruption scandals in Latin American history. But it is refusing to bring charges because they might hurt the governing party ahead of presidential elections, according to three people with direct knowledge of the case».

De los 12 países que recibieron sobornos de la empresa Odebrecht, solo en dos no hay detenidos. Uno es Venezuela, ¿cuál creen que es el otro país? pic.twitter.com/DbbFNhWO71

— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 11 juin 2018

Il ne se passera donc rien au Mexique, seule exception continentale avec le Vénézuéla.

La justification, pour scandaleuse qu’elle soit, nous ramène à notre sujet. À la vieille d’élections présidentielles importantes, dans un contexte de relations tendues avec le puissant voisin américain, et au regard de l’instabilité que connaissent d’autres pays touchés par le même scandale, les politiques locaux nous expliquent sans sourciller que, dans l’intérêt de la démocratie mexicaine, il est préférable de ne pas mener les investigations à leur terme.

Elle a bon dos la démocratie, mais en tant que français, il semble difficile de faire la morale, nous ne sommes parfois pas très loin en matière de justifications. On arrive là à un parfait mélange de l’intérêt général et du bien commun, une symbiose parfaite entre ce qui est bon pour les détenteurs d’un pouvoir (ce pourrait être les détenteurs d’un savoir, d’un capital, d’une pratique professionnelle…), disposé à s’auto-absoudre pour le bien de la défense de l’intérêt général par excellence, la démocratie.

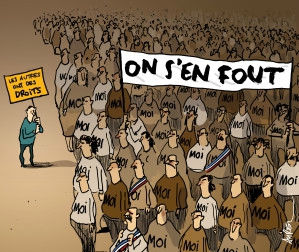

Même si ces deux exemples sont de prime abord « extrêmes », ils nous semblent mettre en perspective le questionnement de l’intérêt général qui reste central à l’exercice de la res publica. Notre démocratie est sans doute malade de la perte de sens de cette notion fondamentale, les intérêts catégoriels multiples prenant de plus en plus le pas, pour des motivations sans doute légitimes, sur le général, transformant chacun de ces intérêts en autant de biens communs, décrétés ainsi par celui ou ceux qui en sont les possédants.

L’intérêt général ne peut en aucun cas s’exercer, s’exprimer ou se résoudre comptablement faute de quoi il perd l’un de ses attributs principaux, le désintéressement. C’est bien pour cela que toutes les définitions touchant les lanceurs d’alerte s’attachent à conditionner ce type d’action à la défense de l’intérêt général et, en même temps, au caractère désintéressé de la démarche. Là où la comptabilité cherche à catégoriser, l’intérêt général décloisonne, casse les barrières. Ils sont donc incompatibles.

MM.