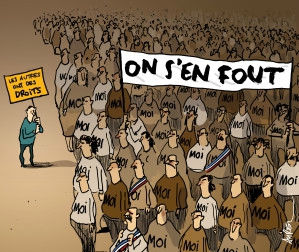

L’écrivain italien Roberto Saviano aime rappeler que selon lui «le Royaume-Uni est le pays le plus corrompu du monde» et que «Londres est (devenu) le centre mondial du blanchiment du trafic de drogue». Il n’est pas le seul à énoncer un tel constat, mais tout ceci ne semble pas jusqu’ici interpeller plus que ça les autorités anglaises.

The Guardian nous informe dans son édition du 21 Mai 2018 «Russian activity in City of London faces further scrutiny by MPs» (ici) que Londres semble décidé d’aller voir d’un peu plus près la nature exacte des activités des oligarques russes à la City.

Nous ne sommes pas dupes, un tel intérêt soudain n’est pas le fruit d’une volonté d’action, mais une conséquence du refroidissement sensible depuis quelques mois des relations anglo-russes.

Ne boudons pas notre plaisir et comme dit le proverbe «mieux vaut tard que jamais…».

Avec un peu de chance, l’initiative anglaise donnera peut-être l’idée aux autorités françaises d’aller voir d’un peu plus près ce qui se passe à Monaco avec certains oligarques russes, ukrainiens ou bulgares, qui ont pignon sur rue, mais dont certaines des activités justifieraient une attention toute particulière.

Dernier en date à être placé sous les radars des autorités anglaises :«Roman Abramovich, the owner of Chelsea Football Club, could be asked to explain the source of his vast wealth before he is granted a new UK visa» (The Guardian du 21 Mai 2018 «Roman Abramovich may have to explain source of wealth to get UK visa»).

Selon le journal anglais, tous ses voyages ont été décortiqués (pour la petite histoire, deux passages à l’aéroport de Nice en deux mois et demi) pour confirmer une présence effective et suffisante sur le sol britannique.

Mais l’affaire la plus embarrassante concerne aujourd’hui Oleg Deripaska : «A second select committee of MPs is expected to examine how Russian companies use the City of London after the foreign affairs committee singled out the corporate law firm Linklaters for its role in advising on last year’s flotation of Oleg Deripaska’s En+. Parliamentary sources indicated that the Treasury select committee would take up the subject as part of its inquiry into economic crime and that Linklaters could again be asked to appear, potentially creating a confrontation with a law firm that has so far refused to give evidence.

Linklaters turned down more than one request to explain its involvement as the principal lawyers in the £5bn flotation of En+ in November 2017, which has become controversial as Anglo-Russian relations have deteriorated and Deripaska was placed on a US economic sanctions list».

La capitale britannique a acquis le surnom de «Londongrad», depuis une vingtaine d’années, en accueillant à bras ouverts les caciques du régime russe comme ses opposants en exil. Les milliardaires sont minoritaires parmi les 60.000 résidents russes enregistrés au Royaume-Uni, bien sûr, mais leur présence, dans le cœur de Londres, est aussi spectaculaire que celle, dans un autre genre, des grandes fortunes du Golfe. Pendant de longues années, le Royaume-Uni a tout fait pour accueillir les russes expatriés.

A partir de 2008, pour un investissement de 2 millions de livres, un étranger pouvait obtenir un «golden visa» qui devenait, cinq ans plus tard, une autorisation de résidence permanente. Avec 10 millions de livres, l’attente pouvait être réduite à deux ans. Avant le renforcement des contrôles sur l’origine des fonds, il y a trois ans, pas moins de 706 Russes ont reçu ce fameux visa, soit 23 % du total des demandes.

Le 27 mars dernier, la commission des Affaires étrangères du Parlement britannique tenait une session sur la corruption russe au Royaume-Uni. Symptôme d’un problème qui devient croissant en Angleterre : première puissance financière mondiale, la rutilante City of London est également devenue la capitale mondiale du blanchiment d’argent et de l’évasion fiscale. De plus en plus conscientes de l’ampleur du problème, les autorités de la capitale britannique multiplient depuis les procédures judiciaires à l’encontre des criminels internationaux installés à Londres.

Parmi eux, on trouve bon nombre d’hommes d’affaires étrangers et plus particulièrement plusieurs oligarques russes. Une fâcheuse situation qui pousse la justice à intervenir, notamment à la demande des entreprises britanniques escroquées ou volées par ces hommes d’affaires voyous.

C’est par exemple le cas de la société de capital-investissement Lehram, dont l’essentiel de l’activité repose sur la gestion d’actifs miniers en Russie. L’entreprise se bat actuellement pour récupérer une mine sibérienne d’une valeur de 250 millions de livres sterling. Celle-ci aurait été transférée illégalement à une autre société russe, dans des circonstances troubles et sans l’accord de la direction londonienne.

Selon les informations de The Guardian, l’affaire, déposée devant le tribunal de commerce de Kemerovo, centre administratif de la ceinture houillère de la Russie, éclate juste après l’envoi en prison, en 2015, d’un certain Igor Rudyk, directeur local de l’entreprise britannique.

Il avait alors cédé pour une bouchée de pain le complexe minier et ferroviaire de Gramoteinskaya à une holding appartenant à Alexander Shchukin, magnat de l’industrie minière russe. Celui-ci, avec ses réseaux et ses hommes de main, aurait menacé le directeur de la mine de le laisser croupir en prison, voire d’attenter à sa vie, s’il ne lui cédait pas cette exploitation minière (dont les réserves de charbon sont estimées à plus de 300 millions de tonnes).

Désormais, Lehram cherche à faire annuler ce transfert et à sanctionner Shchukin.

Autrefois l’un des hommes d’affaires les plus riches de la Russie, avec une fortune estimée à 1,8 milliard de dollars en 2011, Shchukin est depuis un an assigné à résidence en Russie pour corruption. Il nie avoir orchestré la «prise de contrôle hostile» de la mine, mais son passé plaide contre lui. En 2016, il s’était déjà emparé de la mine de charbon Inskoy en utilisant les mêmes méthodes. Depuis, il a investi avec succès dans un réseau de sociétés-écrans basées principalement à Chypre et au Royaume-Uni.

Comme le souligne The Guardian, la famille Shchukin a de nombreux intérêts en Grande-Bretagne. Plusieurs de ses membres ont obtenu la nationalité britannique et mènent un train de vie fastueux. C’est notamment le cas de son gendre, Ildar Uzbekov, véritable «relai» de l’oligarque russe à Londres.

Selon la justice britannique, Uzbekov et son associé Dmitry Tsvetkov seraient à la tête d’une société financière «Bryankee Holdings». D’énormes sommes d’argent seraient ainsi blanchies pour un «fonds de retraite» informel pour Shchukin, les proches de ce dernier s’occupant directement de transférer des sommes astronomiques de la Russie vers le Royaume-Uni.

Jusqu’ici, les amis et les membres de la famille du milliardaire n’ont pas été inquiétés par les autorités britanniques, mais la mise à jour de ce réseau financier et mafieux devrait sonner le glas de leur impunité.

L’exemple de la société Lehram est révélateur. On y retrouve tout ce qui fait le «charme» du capitalisme d’oligarchie, et pas uniquement russe : captation d’actifs industriels, vols avec menaces, corruption, connivences politiques au plus haut niveau, instrumentalisation de la justice… mise en place de réseaux opaques qui servent à blanchir l’argent de tout type d’activités illégales.

Mais là, on n’est pas à Moscou ou à Bogotá. Tout ceci fonctionne à partir de Londres, Chypre, et sans doute ailleurs, qui apportent leurs «expertises» pour servir tout ce petit monde.

Voilà un nouveau «leak» dont on pressentait quand même l’existence depuis longtemps ; que les autorités britanniques se réveillent, tant mieux, en espérant que ce ne sera pas encore qu’un simple coup d’épée dans l’eau. Et une fois de plus, ce qui se passe là, confirme la nécessité, mille fois répétée, d’aller voir ailleurs, au sein même de l’Europe.

Alors quand la Commission européenne nous dit qu’il n’y a rien à voir à Malte, on ne leur demande plus pourquoi, mais dans l’intérêt de qui.

MM.